Forschung und aktuelle Projekte

Photoakustische Bildgebung und Spektroskopie

Die Forschungsziele der Gruppe für photoakustische Bildgebung und Spektroskopie umfassen die Entwicklung von Technologien, Methoden und Reportergenen für die molekulare und funktionelle Bildgebung durch eine Zusammenarbeit von Natur- und Lebenswissenschaftlern.

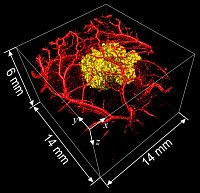

PA Bild eines melanin-exprimierenden Tumors umgeben von normaler Vaskulatur.

Übersicht

- Photoakustische Bildgebung und Spektroskopie

- Hybride Vorwärtsmodelle für die quantitative photoakustische Tomographie der Sauerstoffsättigung im Blut

- Hochsensible biomedizinische photoakustische Tomographie mit homodynem optischem Ultraschalldetektor

- Photoakustische Lebenszeitbildgebung von fluoreszierenden Kontrastmitteln unter Verwendung von Pump-Probe-Anregung

- Funktionale einkettige Polymer-Nanopartikel für die biomedizinische photoakustische Tomographie

- Quantitative Photoakustik zur transkraniellen Überwachung der menschlichen Gehirnfunktion

- Gepulste Laserdioden für die photoakustische Bildgebung des menschlichen Gehirns

- PhotoHEAR - Entwicklung einer Technologie für ein photoakustisches Hörgerät

- Diagnosemittel und neue Behandlungsstrategien für eine individualisierte Therapie des kolorektalen Karzinoms

- Zeitaufgelöste Fluoreszenztomographie

- Fluoreszierende Moleküle in der Krebsdiagnostik

- GreenSight – Intelligentes Monitoring für nachhaltige Algenbiotechnologie

Hybride Vorwärtsmodelle für die quantitative photoakustische Tomographie der Sauerstoffsättigung im Blut

Die biomedizinische photoakustische (PA-) Tomographie basiert auf der Erzeugung von Ultraschall im Gewebe durch die Absorption von intensitätsmoduliertem Licht. Aufgrund der dominanten Absorption von Hämoglobin im sichtbaren und nahinfraroten Wellenlängenbereich liefert es hochauflösende 3D-Bilder der Gefäße in Weichgewebe. Es reagiert auch empfindlich auf exogene und genetisch exprimierte Kontrastmittel. Ein großes Potenzial dieser Technologie liegt in der Fähigkeit, 3D-Hochauflösungsbilder der absoluten Chromophorkonzentrationen (z. B. Oxy- und Deoxyhämoglobin, Kontrastmittel) sowie abgeleitete funktionale Parameter, wie z. B. die Sauerstoffsättigung des Blutes, zu erfassen. Die Entwicklung von Methoden für die quantitative PA-Tomographie ist von entscheidender Bedeutung für die Umsetzung dieser Technologie in routinemäßige Anwendungen in der funktionellen und molekularen Bildgebung. In diesem Projekt werden umfassende Vorwärtsmodelle entwickelt, um multispektrale PA-Bilder vorherzusagen, die eng mit denen übereinstimmen, die mit verschiedenen tomografischen PA-Scannerplattformen erfasst wurden. Die Modelle werden in neuer Inversionsalgorithmen in adjungierter Form verwendet, die experimentell anhand von Bildern von Gewebe-Phantomen, die mit neuen experimentellen Methoden erworben wurden, validiert werden. Die Einschränkungen der neuen Methoden werden in silico bewertet. Es ist vorgesehen, dass die in diesem Projekt entwickelten Modelle eine echte quantitative PA-Tomographie mit sowohl modellbasierten als auch datengesteuerten Inversionen ermöglichen. Die erfolgreiche Entwicklung dieser Modelle und Methoden wird eine Grundlage für die schnelle Übersetzung der funktionellen und molekularen PA-Bildgebung in Anwendungen in Biologie, Lebenswissenschaften und Medizin bieten.

Untersucher: Guo Tang (Doktorand), Jan Laufer (PI)

Sponsor: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Projektnummer LA3273/7-1

Hochsensible biomedizinische photoakustische Tomographie mit homodynem optischem Ultraschalldetektor

Das Ziel dieses Projekts ist die Entwicklung eines rein optischen 3D-Bildgebungssystems für biomedizinische photoakustische (PA) Tomographie, das sich durch ultrasensitive akustische Detektion, hohe Bildgebung-Bildraten und hohe räumliche Auflösung auszeichnet. Um diese Ziele zu erreichen, werden bestehende Bildgebungstechnologien durch die Integration adaptiver Optik erweitert, was eine maximale Rauschunterdrückung und somit eine maximale akustische Empfindlichkeit ermöglicht. Diese Innovationen zielen darauf ab, wichtige Bildgebungsparameter, die für die klinische Anwendung entscheidend sind, innerhalb eines einzigen tomografischen Systems gleichzeitig zu optimieren – nämlich Bildgebungstiefe, Bildrate und Kontrast.

Untersucher: Jan Sievers (PhD candidate), Jan Laufer (PI), - in cooperation with Claus Villringer (TU Wildau)

Sponsor: European Regional Development Fund (ERDF)

Photoakustische Lebenszeitbildgebung von fluoreszierenden Kontrastmitteln unter Verwendung von Pump-Probe-Anregung

Die biomedizinische photoakustische (PA-) Tomographie basiert auf der Erzeugung von Ultraschall im Gewebe durch die Absorption von intensitätsmoduliertem Licht. Aufgrund der dominanten Absorption von Hämoglobin im sichtbaren und nahen Infrarot-Wellenlängenbereich können hochauflösende 3D-Bilder der Gefäßnetzwerke in Weichgewebe erworben werden. Der PA-Effekt bietet auch einen Kontrast zu exogenen Kontrastmitteln. Aktuelle experimentelle und rechnerische Methoden zur Bestimmung der räumlichen Kontrastmittelverteilung aus PA-Bildern sind hinsichtlich ihrer Sensitivität, Spezifität und allgemeinen Gültigkeit begrenzt. In diesem Projekt werden neuartige experimentelle und numerische Ansätze zur Detektion von Fluorophoren durch Pumplaser-Anregung entwickelt und mit genauen numerischen Methoden kombiniert, um eine breite Palette neuer Anwendungen in der Multiplex-PA-Bildgebung von biophysikalischen und biochemischen Parametern zu eröffnen.

Untersucher: Farzin Golmohamadi (PhD candidate), Jan Laufer (PI)

Sponsor: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Project number LA3473/8-1

Funktionale einkettige Polymer-Nanopartikel für die biomedizinische photoakustische Tomographie

Die molekulare photoakustische (PA-) Tomographie ist eine hybride Bildgebungstechnik, die den starken Kontrast auf Absorption und die spektrale Spezifität rein optischer Bildgebungstechniken mit der hohen räumlichen Auflösung von Ultraschall kombiniert. Da die Streuung von akustischen Wellen in Gewebe um Größenordnungen geringer ist als die von Licht, bietet die PA-Bildgebung hochauflösende Bilder in Tiefen, die mit rein optischen Methoden nicht erreichbar sind. Um Gewebe zu visualisieren, die für sichtbare und nahinfrarote Anregungswellenlängen transparent sind, werden in der Regel Kontrastmittel benötigt. Die Herausforderung bei der Erkennung liegt in ihrer geringen Häufigkeit und damit schwachen Kontrast gegenüber dem überwältigenden Hintergrund des Hämoglobins. Um eine empfindliche Erkennung zu ermöglichen, werden neue Kontrastmittel benötigt, die einzigartige photophysikalische Eigenschaften aufweisen. Darüber hinaus werden neue experimentelle Methoden benötigt, die diese Eigenschaften für die Detektion nutzen und somit die Einschränkungen herkömmlicher Entmischungsansätze überwinden. Die Kontrastmittel sollten auch zusätzliche Funktionen bieten, wie z. B. die Möglichkeit, lokale biophysikalische und biochemische Parameter zu erfassen und zu messen. In diesem Projekt werden einkettige Polymer-Nanopartikel (SCNP) mit Farbstoffmolekülen für die PA- und optische Bildgebung entwickelt. Sie bieten eine starke Absorption, geringe Größe, geeignete Oberflächeneigenschaften für die Zielsetzung und Biokompatibilität. Ihre einzigartigen photophysikalischen Eigenschaften, wie eine starke nichtlineare PA-Antwort, ebnen den Weg für die Entwicklung hochsensibler und eindeutiger Nachweismethoden, die auf einfachen experimentellen Ansätzen basieren, wie z. B. der Pump-Probe-Anregung. SCNP wird auch eine vielseitige Plattform für die Entwicklung neuer Kontrastmittel bieten, die als Biosensoren für spezifische chemische Spezies wie Ionen oder Enzyme oder biophysikalische Parameter wie pH.

Untersucher: Marzieh Ezzatpour (PhD), Jan Laufer and Wolfgang Binder (PI)

Sponsor: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Project number LA3473/11-1

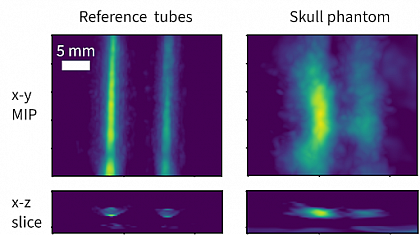

Quantitative Photoakustik zur transkraniellen Überwachung der menschlichen Gehirnfunktion

Das Primärziel dieses Projektes ist die Entwicklung eines nichtinvasiven photoakustischen Messverfahrens zur Ermittlung der Blutsauerstoffsättigung im menschlichen Gehirn durch den intakten Schädel. Photoakustik (PA) ist eine in der präklinischen, und frühen klinischen Forschung zunehmend verwendete Technik die mittels kurzen Lichtpulsen optische Absorber wie Blut anregt Schallwellen auszusenden. Diese Schallwellen können dann mit Ultraschallsensorik gemessen werden. PA ermöglicht hochaufgelöste Messungen der optischen Absorption in mehreren Zentimetern Tiefe und wird vorwiegend zur Bildgebung eingesetzt. Transkranielle PA Bildgebung am Menschen erwies sich in der Praxis bisher als schwer umsetzbar. Transkranielle PA als Technik für ein nicht-bildgebendes, lokales Monitoring wurde bislang jedoch kaum untersucht. In dem beantragten Vorhaben möchten wir Instrumentation und Algorithmen entwickeln um die Machbarkeit von transkraniellem photoakustischen Blutsauerstoffsättigungs-Monitoring zu untersuchen. Wir untersuchen insbesondere die Möglichkeit zur akkuraten quantitative Bestimmung von physiologischen Sauerstoffsättigungswerte im Gehirn und entwickeln dabei einen echtzeitfähigen Prototypen für potenzielle zukünftige Funktionsstudien am menschlichen Gehirn.

Untersucher: Thomas Kirchner (PI)

Sponsor: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Project number 471755457

Figure: Artificial blood vessels imaged through thick human skull.

Gepulste Laserdioden für die photoakustische Bildgebung des menschlichen Gehirns

Die photoakustische Bildgebung des menschlichen Gehirns hat ein großes Potenzial, zur schnellen Diagnose von Schlaganfällen und anderen Hirnverletzungen beizutragen und somit eine effektivere Behandlung zu ermöglichen. Die Photoakustik basiert auf der optischen Anregung einer Ultraschallwelle in einem optischen Absorber wie Blut. Das plötzliche Aufnehmen von Nanosekunden-langen Laserimpulsen erzeugt Schallwellen in den Blutgefäßen - diese Ultraschallwellen werden gemessen und auf der Oberfläche des Gewebes durch Ultraschallsensoren rekonstruiert, was eine dreidimensionale Abbildung der Perfusion ermöglicht. Dieses Projekt konzentriert sich auf Hochleistungs-Laserdiodenarrays als photoakustische Anregungsquellen und untersucht, wie diese gepulsten Laserdioden verwendet werden können, um die technischen Herausforderungen bei der transkraniellen photoakustischen Bildgebung zu überwinden.

Untersucher: Thomas Kirchner (PI)

Sponsor: European Regional Development Fund (ERDF)

PhotoHEAR - Entwicklung einer Technologie für ein photoakustisches Hörgerät

Der photoakustische Effekt kann verwendet werden, um hörbaren Schall zu erzeugen. Dieses Projekt zielt darauf ab, die Machbarkeit eines photoakustisch angetriebenen Knochenleitungshörgeräts als Alternative oder Ergänzung zu herkömmlichen Geräten zu untersuchen. Knochenleitungshörgeräte sind klinisch wirksam für Patienten mit einem funktionierenden Innenohr, die an einer Schallleitungs- oder kombinierten Schwerhörigkeit leiden. In dieser Arbeit wird ein moduliertes Laserstrahl verwendet, um Schall im Schädel zu erzeugen, der über das Knochengewebe an die Cochlea weitergeleitet wird. Unterschiedliche Anregungs- und Modulationstechniken werden untersucht und bewertet, um einen Ton über den gesamten hörbaren Frequenzbereich für Musik und Spracherkennung zu erreichen. Um die klinische Durchführbarkeit zu bewerten, werden Experimente an einem Schädelphantom durchgeführt, das die Eigenschaften des menschlichen Schädels nachahmt.

Untersucher: Rajalakshmi Sivarajan (PhD student), Jan Laufer (Co-Untersucher), Thomas Kirchner (Co-Untersucher) - in collaboration: Dawid Brüning (PhD student), Torsten Rahne (PI)

Sponsor: European Regional Development Fund (ERDF)

Diagnosemittel und neue Behandlungsstrategien für eine individualisierte Therapie des kolorektalen Karzinoms

Thera4Age ist ein interdisziplinäres Forschungs-Konsortium an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU), das sich auf die Entwicklung innovativer Therapien für altersbedingte Erkrankungen konzentriert. Das Konsortium besteht aus zehn angesehenen Hauptforschern und ist in fünf Teilprojekte unterteilt, die jeweils von Experten aus zwei zusammenarbeitenden Disziplinen gemeinsam geleitet werden.

Unsere Gruppe leitet das vierte Thema in Zusammenarbeit mit dem Labor von Markus Petermann. Es beinhaltet die vergleichende Bewertung von vorklinischen Modellen (2D-Zellkulturen, 3D-„Organ-on-a-Chip“-Gewebekulturen, in vivo-Modellen und computergestützter Biologie) neben der photoakustischen In-vivo-Bildgebung. Diese Werkzeuge ermöglichen die Identifizierung und Bewertung pharmakologischer Ziele (einschließlich der Serpin-Familie) für die Therapie des kolorektalen Karzinoms. Dann setzen wir all unser Fachwissen im Bereich der photoakustischen Bildgebung ein, um eine präzise Kartierung der Neovaskularisierung an Tumoren verschiedener Modelle zu erhalten, um die Wirksamkeit des Medikaments zu überwachen. Darüber hinaus verwenden wir Pumpen-Probe-Kontrast und fluoreszierende Proteine, die in Reportergenen kodiert sind, um das Tumorwachstum nicht-invasiv weiter zu untersuchen.

Untersucher: Clement Linger (PostDoc), Jan Laufer (PI) - in collaboration with Markus Petermann

Sponsor: European Regional Development Fund (EFRE)

Konsortium: Thera4Age - Innovative Therapiekonzepte für altersbedingte Erkrankungen (Website https://thera4age.uni-halle.de/ / Linkedin https://www.linkedin.com/company/thera4age/ )

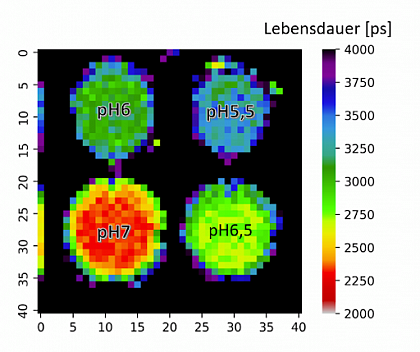

Zeitaufgelöste Fluoreszenztomographie

In diesem Projekt verwenden wir die zeitaufgelöste Fluoreszenztomographie (FT) zur dreidimensionalen Visualisierung fluoreszierender Krebsmarker im Gewebe. Ein Ziel ist die Bestimmung des lokalen pH-Werts durch Kombination von zeitaufgelöster Fluoreszenz mit pH-sensitiven Markermolekülen. Bei der FT wird das Gewebe optisch angeregt – idealerweise im Nah-Infrarot-Fenster – und die resultierende Emission wird an mehreren Oberflächenpositionen richtungsabhängig aufgezeichnet. Spezifische Fluoreszenzmarker mit pH-abhängiger Fluoreszenzlebensdauer können verwendet werden, um ein 3D-pH-Kartierung des Gewebes basierend auf der lokalen Fluoreszenzlebensdauer zu erstellen (s. Abb.). Die Fluoreszenzlebensdauer ist weitgehend unabhängig von der Chromophorkonzentration und wird nur geringfügig durch autofluoreszierende Signale verzerrt, sodass sie einen viel besseren Indikator für den pH-Wert darstellt als Intensitätsmessungen. Das Verfahren wird zur Zeit an Gewebe-imitierenden Phantomkörpern und Ex-vivo-Proben bewertet, um die räumliche Auflösung, die Empfindlichkeit, das Signal-Rausch-Verhältnis und die pH-Sensitivität in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit der Messung zu quantifizieren.

Untersucher: Franz-Josef Schmitt (PI), Fabian Rieder (MSc student)

Abbildung: Lebensdauergrafik der pH-Werte in einer

Mikrowellplatte, bestimmt mit zeitaufgelöster

Fluoreszenztomographie und pH-sensitiven Markermolekülen

(Fluorescein-Isothiocyanat

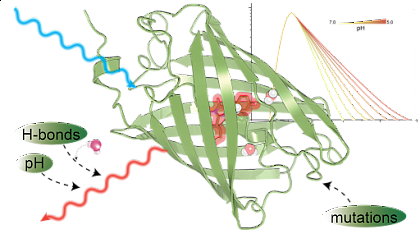

Fluoreszierende Moleküle in der Krebsdiagnostik

Wir untersuchen die pH-Abhängigkeit von fernroten fluoreszierenden Proteinen durch Absorptions-/Emissionsspektroskopie mit zeitaufgelöster Analyse der Relaxation angeregter Zustände auf der ps-Zeitskala. Kinetische Modelle, die an die Decay-Associated-Spectra (DAS) angepasst werden, zeigen die pH-Abhängigkeit der intramolekularen Relaxationskanäle auf und helfen, die intramolekulare Protonendynamik zu verstehen und unterstützen die spezifische Entwicklung optimierter pH-Sensoren. Die Molekulardynamik (MD) bei verschiedenen Protonierungszuständen erklärt die beobachtete Photophysik und ermöglicht das Verständnis der Rolle spezifischer Aminosäuren bei der Stabilisierung des Chromophors und der Modulation der Effizienz des Protonentransfers im angeregten Zustand, was eine mechanistische Grundlage für das Verständnis der pH-sensitive Lebensdauermessungen liefert. Die Kombination von Spektroskopie, DAS und MD liefert Ansätze für das zielgerichtete optimierte Design rot fluoreszierender pH-Biosensoren mit hoher Brillianz und pH-Sensitivität zum Einsatz in der Fluoreszenztomographie oder Photoakustischen Tomografie nach dem Pump-Probe-Verfahren.

Untersucher: Franz-Josef Schmitt (PI)

Abbildung: Gezielt eingebrachte Mutationen verbessern

fluoreszierende Proteine, indem sie die Stabilisierung des

Chromophors, die Wechselwirkung zwischen Chromophor und Wasser

sowie den Protonentransfer im angeregten Zustand optimieren, um

helle Sensoren mit hoher pH-Empfindlichkeit zu erzeugen.

GreenSight – Intelligentes Monitoring für nachhaltige Algenbiotechnologie

GreenSight ist ein Forschungsprojekt, das sich auf die Nutzung des Potenzials von Mikroalgen konzentriert, um zukünftige globale Herausforderungen in den Bereichen erneuerbare Energien, nachhaltige Lebensmittelproduktion und Umweltschutz zu bewältigen. Durch die Kombination von fortschrittlichen Sensortechnologien mit einer auf KI basierenden Datenanalyse entwickelt GreenSight innovative Werkzeuge, um die Wasserqualität, die Algenphysiologie und die Wachstumsdynamik in Echtzeit kontinuierlich zu überwachen.

Auf technischer Ebene entwickeln wir verteilte Sensorsysteme, die über WiFi verbunden sind. Diese Sensoren erfassen kontinuierlich Umweltparameter wie Temperatur, CO₂, Sauerstoff, pH-Wert, Nährstoffe (NPK) und Lichtabsorption. Durch die Integration dieser Daten in Cloud-Plattformen wenden wir maschinelles Lernen an, um Korrelationen zwischen Umweltbedingungen und Algenphysiologie aufzudecken. Dies ermöglicht es uns, Wachstumsdynamiken zu charakterisieren, Stressfaktoren zu identifizieren und auf eine automatisierte Steuerung von Photobioreaktoren hinzuarbeiten. Unsere langfristige Vision ist es, kompakte optische Sensoren für verschiedenste Spektralbereiche zur Klassifizierung von Algenkulturen anhand ihrer charakteristischen Spektren zu etablieren. Die Verknüpfung optischer Signale mit physiologischen Modellen ebnet den Weg für Echtzeit-Metabolismusprofilierung und autonome, KI-gesteuerte Photobioreaktoren. Über die Algenbiotechnologie hinaus können diese Methoden die Umweltüberwachung und nachhaltige Landwirtschaft unterstützen und zum Entwurf intelligenter und anpassungsfähiger biotechnologischer Systeme beitragen.

Untersucher: Franz-Josef Schmitt (PI)

Sponsor: European Regional Development Fund (ERDF)